営業時間

営業日

土・日・月 11:30-17:00

お席の予約 電話:046-890-0499(留守電なし) メール:info@kazahasabo.com

火・水・木・金はサロン・マルシェ等コミュニティ活動の場として運用します。何卒よろしくお願い申し上げます。

全席禁煙(屋外喫煙スペースあり)、デッキ席はペット連可、

ベビーベッド、授乳室、Wifi完備。駐車場あり(5台)。

風早茶房沿革

築90年超の木造家屋をリノベーションした木の温もり漂う古民家カフェです。カフェ営業日以外は、地域の繋がりの場として各種社会活動に利用していただいております。

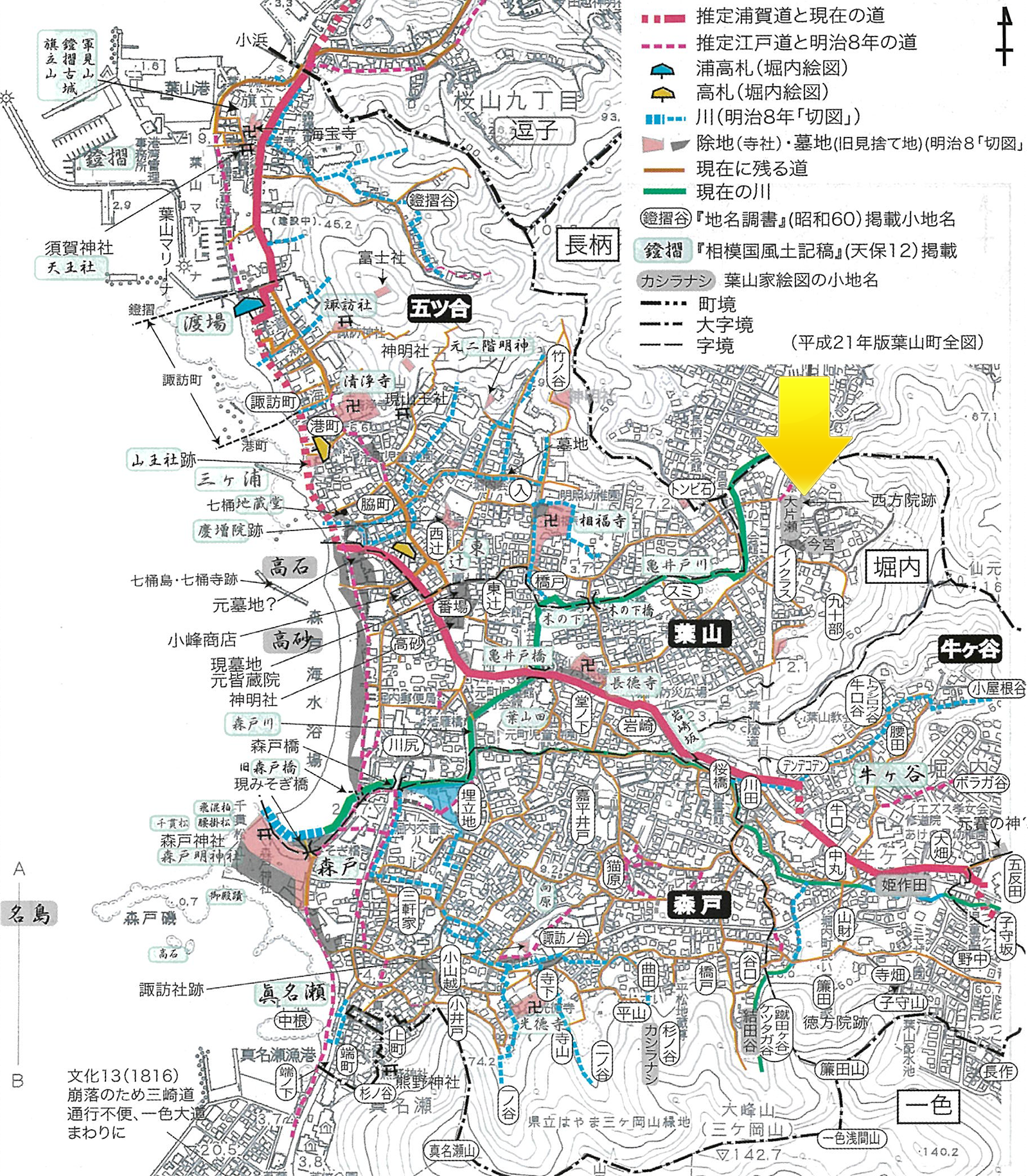

昭和6年(1931年)、国鉄逗子駅と葉山御用邸を直接的に繋ぐ行幸道路が開通しました。昭和天皇が利用された行幸道路は、現在、三浦半島と湘南を繋ぐ国道134線 (R134) の一区間となっています。行幸道路のほぼ中間点に、風早橋交差点があります。その交差点の片隅で、風早茶房は活動しています。

標高118mの山頂からは江の島、富士山、相模湾を一望にできる仙元山の山麓と、森戸川に挟まれた一帯が風早橋地区となります。二子山山系を源流とする森戸川は、森戸神社脇で海に注ぎ込みます。風早橋地区で、森戸川の流れはL字型に曲がります。この曲がり角から海から遡上してくる川風が吹き込むので、風早橋の日中は真夏でも過ごしやすい日が多くなります。

行幸道路が開通する前の風早橋は、桃源郷のようだったと伝えられています。昭和元年(1925年)、風早茶房の舞台となる木造建築物は、別荘建築の棟梁を生業としていた矢嶋儀助の自宅用として、西方院という廃寺の跡地に建てられました。

平成29年(2017年)、風早茶房のデザインコンセプトのもと、昭和初期の木造建築物の古き良きオリジナルを残しながらもお客様に快適に活用していただくためのリノベーションを施しました。風早茶房の誕生です。R134の片隅にある木の温もり漂う空間へ、風に吹かれにご来訪ください。お待ちしております!

風早茶房は地域の通いの場として住民主体の福祉・教育奉仕等非営利のコミュニティ活動にも取り組んでおります。その詳細については、連携団体(kazapla)のホームページを参照ください。

風早茶房1Fの室内居室には、座卓とテーブル席があります。TEABARスペースにはカウンターテーブル席、オープンデッキにはガーデンテーブル席があります。天気の良い日には元保護犬の風丸がお迎えします。2F貸切専用スペースには和室と多目的室があります。全席禁煙ですが屋外喫煙スペースがあります。

陽だまりと風が心地よいデッキ席。靴のままでカウンター席。家族や仲間との車座に座卓席(床暖房付。お子様連れでも安心してご利用いただけます)。まったりとできるテーブル席。風早茶房1FのCafé & Pubでは、お好みの席を選択ください。

風早茶房2Fの和室と多目的室は、レンタルスペース(現在、新規レンタル予約は休止中)としてご利用いただけます。和室の雪見障子、欄間に、昭和初期の面影が残ります。多目的室の特徴は、天井の丸太組、木無垢材のフロアリング、備え付けのピクチャーレールです。ワークショップや展示空間としてお使いいただけます。

仙元山の山並みを背景とする昼の2F空間は、解放感溢れるものとなります。一方、木造建築の存在感が強調される夜の2F空間では、落ち着いた雰囲気に包まれたゆったりとした時間を楽しむことができます。

MENU

Café & Restaurantスペースでは、ガーデンで育てたハーブ類や連携農家の野菜やハーブを使ったランチプレート、Pizza、どんぶりものメニュー等を召し上がっていただけます。

TEABARカウンターでは、植物療法士(mihwa)のブレンドによるハーブティー、新進気鋭の英国紅茶ブランドNEWBY、Cafeフクロウ焙煎珈琲、各種ビール、カクテル、ソフトドリンク、自家製甘酒ドリンがお楽しみいただけます。

お客様に心地の良いひとときを過ごしていただけるよう、日々心掛けております。皆様のお越しをお待ち申し上げております。

mihwa

ストレス社会で働く女性の為のセルフケアブランド

植物療法でちょっとした不調を整える

ヨーロッパでは古くから植物療法が生活に根づき、風邪のひき始めにはエキナセア、眠りが浅いと感じたらパッションフラワー、キッチンで火傷をしたらラベンダー精油など植物の力が当たり前のように身近にあり、その恵みを健康に役立てています。

フランスの街には「Herboristerie」(エルボリストリー)という薬草専門の薬局があり、目的・症状に応じて処方されたティザンヌ(ハーブティー)、チンキ、精油、クリームなどが店内に並び、薬草の専門家が体調に合った商品を選んでくれます。

mihwa 風早茶房ではHerboristerieをモデルに約50種類のハーブを揃え、お客様一人一人のお話を伺い「病気では無いけれどなんだか調子が悪い」状態を改善する為のお手伝いをさせて頂きます。

mihwaオリジナルハーブティー

ストレス社会で働く現代女性の未病に着目し、女性リズム、冷え、ストレス、巡り、睡眠などの不調を整えることを目的として開発されました。植物療法のメソッドで独自に調合したハーブティーは、毎日飲み続けることで徐々に心と体の変化を感じて頂けます。mihwa 風早茶房店内で商品の購入及びカフェメニューとしてお召し上がり頂けます。

オーダーメイドハーブティー調合

AMPP(フランス植物療法普及医学協会)認定 植物療法士によるオーダーメイド調合を行なっております。カウンセリングをしてお客様一人一人の身体の悩みを伺い、オーダーメイドでハーブティーを調合致します。未病に悩んでる方、治療後の再発防止を防ぎたい方、根本的な体質改善をしたい方、薬に頼らず自然のものでケアしたい方などにおすすめです。

-料金

¥5500 (ハーブティー約1ヶ月分 100g+カウンセリング代+配送料込み)

三浦半島地産ハーブ

海と山に囲まれた自然豊かな三浦半島。農家と連携して除草剤・化学肥料・化学薬品を一切使わず完全無農薬で栽培し、一つ一つ手作業で摘み取り乾燥させました。三浦半島の大地が生み出す生命力に満ち溢れた香り高いハーブティーをどうぞお楽しみ下さい。

mihwa ECサイトへ

スペースレンタル

現在、各種コミュニティ活動が定期開催されており、スペースレンタルについては新規予約を承る余力がございません。何卒宜しくお願い致します。

イベント情報

本格イタリアンと焼き立てパンのプレートランチ

2月21日(木)AM11:00からPM2:00まで、「La Panna」さんの本格イタリアンと「猫とうたたね」さんの焼き立てパンのプレートランチがお楽しみいただけます。風早茶房の通常メニューもご注文いただけます。お待ちし…

2019.02.16 | |

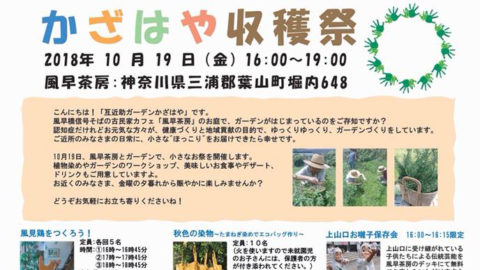

かざはや収穫祭

一般社団法人はっぷの活動「互近所ガーデンかざはや」主催で小さなお祭りを行うことになりました! 美味しい食べ物、飲み物だけでなく、ワークショップ、催し物も充実しております! <飲食> 風早茶房:ピザ、豚丼、ビール、シークワ…

2018.10.10 | イベント告知 |

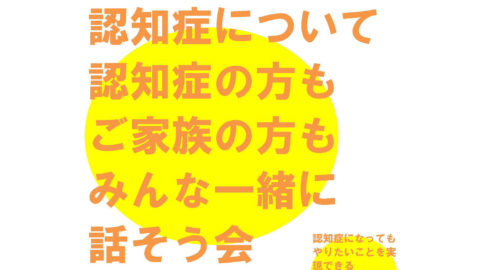

認知症について認知症の方もご家族の方もみんな一緒に「話そう会」

認知症になってもやりたいことを実現できる! そんなお話を、色々な人とするフレンドリーな機会を作りました。 ご本人の方も、ご家族の方もご興味のある方も、どなたでもぜひご参加ください♪ お子様連れでのご参加も可能です。 日時…

2018.10.10 | イベント告知 |

風早よもやま話

お店からの情報に加えて、地元風早橋、葉山、三浦の歴史など、つれづれに書き綴ります。

互近助ガーデンかざはや

風早茶房とコラボしていただいている、一般社団法人葉山つながりプロジェクト(はっぷ)さん、町内唯一の認知症対応型デイサービスオハナデイサービスさんによる「互近助ガーデンかざはや」の活動と、町内唯一の「住民ボランティア主体に…

2018.11.29 | 「互助」と「生業」 |

アクセス

〒240-0112

神奈川県三浦郡葉山町堀内 648